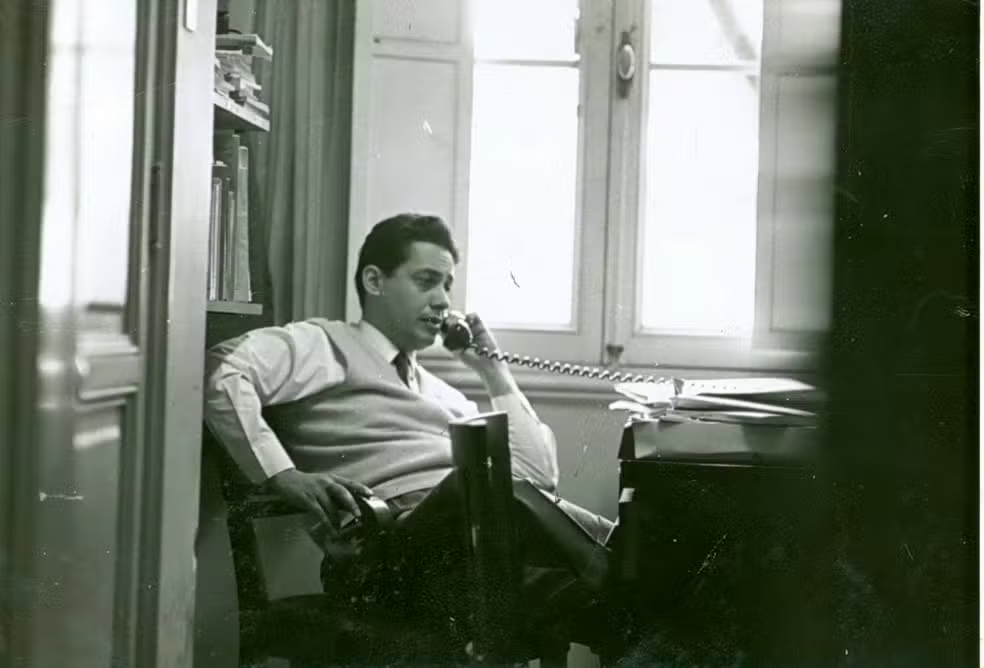

Fernando Henrique Cardoso pousara havia poucas semanas no Chile quando recebeu uma mensagem do Brasil: o reitor da Universidade de São Paulo, Luís Gama e Silva (que anos depois seria redator do AI-5), se recusava a aprovar seu pedido de licença, e o professor de sociologia corria o risco de ser demitido por “abandono de cargo”. Naquele 21 de maio de 1964, FH escreveu a Mário Ferri, diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e explicou que se ausentara do país devido à “nova situação política brasileira, marcada por perseguições e arbitrariedades políticas”.

“A ilegalidade e o absurdo kafkiano da situação estavam suficientemente configurados para que eu resolvesse não permitir que me tolhessem a liberdade de movimentos e a possibilidade de continuar trabalhando dentro de um programa de vida intelectual”, afirmou o professor de 32 anos em sua carta-protesto, que integra uma amostra da correspondência inédita do ex-presidente cedida com exclusividade ao GLOBO pela Fundação Fernando Henrique Cardoso.

Juntamente com um conjunto de fotografias também inéditas, as cartas permitem reconstituir o significado do exílio na trajetória de FH. Essa documentação dá notícia tanto do andamento das pesquisas do sociólogo interessado no desenvolvimento econômico do continente quanto da vida cotidiana em Santiago, onde ele viveu até 1967 com a esposa, a antropóloga Ruth Cardoso, e os filhos Paulo Henrique, Luciana e Beatriz (num bilhete de abril de 1965, FH avisa aos professores do filho que o menino “não seguirá almoçando no colégio”).

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_da025474c0c44edd99332dddb09cabe8/internal_photos/bs/2025/f/y/MBeGjmRWujKgHwtDhB6w/pol-20-07-cartas-fhc-site.png)

À época do golpe militar de 31 de março de 1964, FH era membro do Conselho Universitário, despontava como liderança intelectual de sua geração e era certa sua aprovação no concurso para cátedra de sociologia II, dali a poucos meses. A ditadura frustrou seus planos. O jovem sociólogo era suspeito de subversão, e a polícia rodeava a Faculdade de Filosofia para prendê-lo.

Em Santiago, FH trabalhou no Instituto Latino-Americano de Planificação Econômica e Social (Ilpes), subordinado à ONU. Entre 1964 e 1968 (ano que passou na França), trocou cerca de 400 cartas, que serão publicadas em 2026. Consultora do acervo da Fundação, Silvana Goulart conta que nas missivas discutia-se tudo (não raro com bom humor): “A situação do Brasil, a questão profissional e se ele deveria ou não ter ido para o Chile”.

— Fernando Henrique se mantém muito sério nas cartas, sempre disposto a ajudar e sem nunca pedir ajuda. A carta do México a Florestan Fernandes é uma das poucas em que ele mostra fragilidade.

“Pensei que nesse país estranho eu estaria mais defendido sentimentalmente do que no Chile. Não sei se me enganei, mas, de todo modo, estes dias não me têm sido fáceis”, escreveu FH no réveillon de 1966, de férias no México. Maior nome da sociologia brasileira, Florestan era seu orientador e questionou sua opção pelo exílio. “Fiquei triste com a notícia de que você desistiria do concurso”, pontuou. Os dois trabalhavam num mesmo projeto: dar bases sólidas à sociologia brasileira, tornando-a tão rigorosa quanto as ciências duras e sem nenhuma contaminação ideológica — embora fossem ambos de esquerda e preocupados com o desenvolvimento nacional (Florestan seria deputado federal pelo PT).

Menções à ditadura

O trabalho intelectual sob a ditadura é um tema recorrente nas cartas. Em dezembro de 1966, o economista Celso Furtado, exilado em Paris, expressou preocupação com o surgimento de uma ciência social politicamente descomprometida nas universidades brasileiras. E propôs a FH “preparar livros que possam servir de texto nas nossas universidades” (essa carta foi incluída na “Correspondência intelectual” de Furtado, publicada em 2021).

— Eles falavam de carreira acadêmica não só por interesse pessoal, mas porque o projeto que defendiam, de desenvolvimento com maior igualdade, estava ameaçado pela ditadura. Em algumas cartas, como a de Celso Furtado, percebe-se a preocupação de aplicar o conhecimento científico que eles estavam produzindo — explica o sociólogo Marcelo Ridenti, da Unicamp, que pesquisou a atuação dos intelectuais no período.

No Chile, FH obteve os recursos necessários para continuar seu “programa de vida intelectual”, que incluíam verbas para tocar as pesquisas e tranquilidade material. Convertido em “funcionário internacional”, ele ganhava em dólar, vivia numa casa confortável e comprou uma Mercedes azul que os amigos mais galhofeiros invejavam na correspondência.

Numa carta de maio de 1964, o sociólogo Pedro Paulo Poppovic brincou que não podia visualizar a “situação de exílio” de FH “nos termos clássicos” (leia na carta ao lado). No livro de memórias “O intelectual na política”, de 2021, o ex-presidente confessou que a vida no Chile era “prazerosa”, mas “causava um sentimento estranho”, pois havia muitos exilados em situação precária: “Eu dizia ironicamente a propósito dos que estavam, como eu, bem empregados em órgãos da ONU, que desfrutávamos do ‘amargo caviar do exílio’”.

Ainda no Brasil, FH investigava a atuação do empresariado urbano-industrial, mostrando como o desenvolvimento econômico nacional não seguia nem o roteiro europeu nem as hipóteses dos comunistas, que supunham a existência de uma burguesia progressista capaz de se contrapor ao capital estrangeiro. No exílio, como narra a Florestan na carta do México, ele replicou essa pesquisa em outros países latino-americanos para verificar as possibilidades de desenvolvimento de economias dependentes (o que depois se convencionou chamar de “teoria da dependência”).

— No exílio, FH vai adensar a perspectiva de sociologia histórico-comparada que ele já projetava no Brasil e que será formalizada em “Dependência e desenvolvimento na América Latina”, escrita com o intelectual chileno Enzo Faletto — contextualiza o sociólogo Karim Abdalla Helayel, autor de “Fernando Henrique Cardoso, um perfil intelectual”. — Depois, em “Política e desenvolvimento em sociedades dependentes”, escrito em 1968, ele compara Brasil e Argentina e pensa como as particularidades dessas sociedades constituem uma espécie de moldura para as ideologias e condutas do empresariado.

De volta ao Brasil

FH voltou ao Brasil em 1968 e assumiu a cátedra de ciência política na USP. No ano seguinte, foi aposentado compulsoriamente pelo AI-5 (assim como Florestan Fernandes) e fundou o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), que, na década de 1970, ajudaria na elaboração do programa do MDB, partido de oposição à ditadura. Em suas pesquisas, aproximou-se cada vez mais de uma “análise institucionalista” da política, explica Helayel, que rendeu obras como “Autoritarismo e democratização”, de 1975.

Sem abandonar a matriz sociológica histórico-comparada que refinara no exílio, o foco das pesquisas passar a ser construção da democracia brasileira — nessa toada, a reflexão intelectual acabou se transformando em ação política.

Ruan de Sousa Gabriel/O Globo — São Paulo